紀錄片《千年包公》觀感系列二

包公是北宋仁宗年間的一名官員�����,且是好官�、清官�,不僅民間認為如此��,而且史家亦持此種共識�����。但在廣大百姓看來���,包公不只是一個好官�����,千百年來�,形成了亦官亦神的形象���,扎根在了人們心里���。想那仁宗一朝�,可謂群星燦爛��,如歐陽修���、范仲淹�、王安石����、蘇軾�、沈括�����、司馬光等群臣���,個個都是才華橫溢����,并在歷史上留下光輝一頁�����。而與包公相比�,誰都又似乎無法與之比擬�����,因為誰都不能在百姓心里被供上神龕的尊位�����。

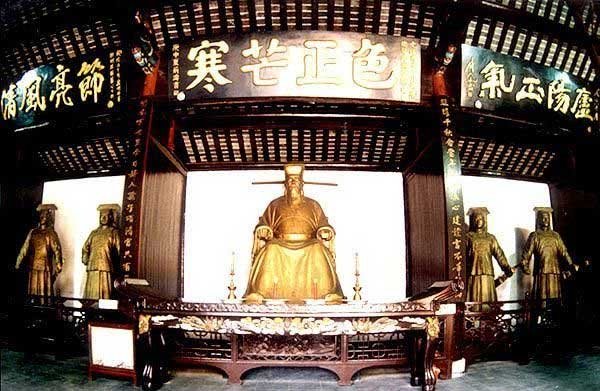

正是因為他把百姓放在心里��,百姓才自然而然地把他供在了“神龕”上��。時至今日�,這種神一般的尊崇����,在民間依然流傳甚廣����。在杭州��,一座不起眼的包公廟�����,香火連綿不絕���,守廟人每天供奉的只是一杯清水���,在她看來�����,只有清水才最符合包公的秉性�����,而這種清水般的官品���、人品�����,不僅僅是百姓所期盼的���,更是法治謹廉的社會治理體系所要求的��。

回望過去����,穿越千年去探究包公及其所處的年代�,注定沒有標準和唯一的答案����,分別呈現于百姓口授心傳和史書記載的�,就是兩個樣子的包公���。在百姓口口相傳的包公故事里�����,一定蘊含著真實的包公形象�,但這是不夠的�����,真實歷史中的包公固然是為民請命�����、以民為本的好官�����、清官�,但還不足以表達百姓對于“包青天”的企盼之情��。于是�����,被賦予神力的包公應運而生�。

在百姓眼里����,包公剛正不阿����,公正廉明��,更重要的是如神般的斷案能力����?����;蛟S是出于故事傳播的需要�����,也或許是人們對于公平正義的理想追求��,于是����,一個“日斷陽�、夜斷陰”的神被塑造出來�����。在那個年代�,冤假錯案一定少不了����,百姓心知肚明卻又無可奈何����,只能寄希望一個能夠明察秋毫的“青天大老爺”橫空出世���。這樣的老爺不僅能斷案����,還要有愛民��、親民的情懷��,要有剛正不阿的品性����。這些����,正好在包公的身上得到印證�����,于是�����,一些本來就沒有的“故事”被后來的文學作品像“箭垛”似的歸集到包公身上��。

包公能夠被百姓塑造成這樣的“箭垛”并非偶然��,而是因為他本身就有的清廉����、愛民的秉性使然���。有了這種磁性般的基礎�,才使人們萬千心愿歸一處�����?��!扒辶迸c“愛民”宛如一車之兩輪�,兩者互為印證��、互為因果�,在真實歷史中的包公身上�,兩者更是彰顯無遺�。

史書關于包公斷案的記載并不多���,并不像民間傳說中�����,但凡關于包公的故事總離不開撲朔迷離的案情��。實際上���,包公并非神探���,但他有一股子為民請命�����、親民愛民���、公正廉明的情懷��。這樣的情懷����,古往今來都是百姓的期盼��,也是當下為官執政的內在要求��。而要做到這本該就有的����,難�,真的很難�����,無怪乎有詩云:“能吏尋常見����,公廉第一難��?!?/span>

因為難能��,所以可貴�����。包公在其任上����,留下了拋硯沉江的故事�,其不拿群眾一針一線的清廉品質可見一斑�����。在其任上多處留下的“包公井”遺存�,足以見證包公關注民生�、親民愛民的典范�����。就像片中所述的那座石碑����,曾任開封府長官的包公本應留名于此��,卻因為后來觸摸其名的人太多�����,而被抹掉了姓名直至留下一處凹槽�����。這種下意識之中的觸摸�����,就是民本所歸之處的心愿所指�����,雖名不在碑上�����,卻有口皆碑���,其美名�、品格和神韻�����,均已經深深刻在了百姓心中為其樹立的歷史豐碑上�。